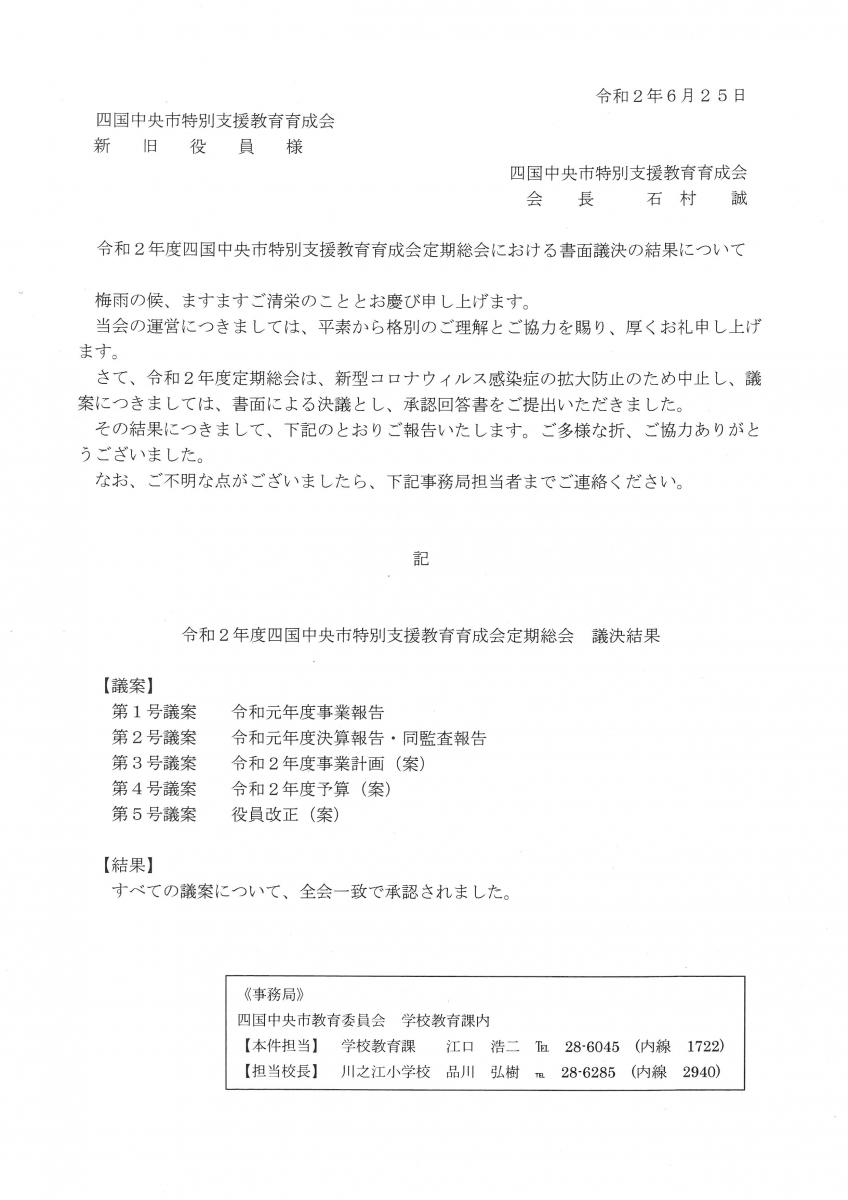

特別支援教育育成会の活動に対し、深いご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。今年度は、定期総会が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となり、議案につきましては、書面による議決となりました。その結果、全ての議案につきまして承認されましたことを報告いたします。

また、先日は、育成会協力金にたくさんの方にご協力をいただき、ありがとうございました。特別支援教育の様々な活動に使わせていただきます。

6月25日(木)

現在新型コロナウイルス感染予防対策として、登下校もマスクを着用しています。しかし、梅雨に入り、気温が上がり湿度の高い日もあり、熱中症の心配が出てきました。そこで、登下校時のマスク着用をお家の人と相談して弾力的に運用していきたいと思います。

生徒指導担当の先生から「おしゃべりしないで前を向いて歩くことは、自分も友達も守ることにつながること」「登校中の友達との間隔をあけること」など登下校中に気を付けることを聞きました。実際に、登校班で歩いてみました。

保護者、地域の皆様、毎日の子どもたちの登下校を見守っていただき、ありがとうございます。新しい生活様式に少しずつ慣れながら、子どもたちは学校生活を送っています。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

6月24日(水)

昨日、市内の人権・同和教育主任会で研修を受けてきた本校の人権・同和教育主任さんから教えていただきながら、教職員で水引のシトラスリボンづくりに取り組みました。

「シトラスリボン運動」は、愛媛発の「思いやりの輪を広げて、新型コロナウイルスへの差別をなくそう」という運動です。地域の中で、「ただいま」「おかえり」とお互いに言い合える、受け止める空気があってこそ、安心・安全が守られる町だと思います。私たちのくらしを守るために日々奮闘しておられる方々への感謝も込めて、「ただいま」「おかえり」って言い合える人の輪ができるように!

大人も子どもも思いやりの心をもって、一人一人が大切にされることが、相手を大切に思う心につながります。教職員は、みんなが笑顔の学校、町になるように心を込めて「シトラスリボン」を作りました。

後日、子どもたちも学年の発達段階に応じて、学校や家で「シトラスリボン」づくりに取り組みたいと思います。ご協力をお願いいたします。

川之江ライオンズクラブ様より、アルコール消毒剤、スプレーボトル、不織布ウエスをいただきました。ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症防止のための校内の消毒に使わせていただきます。

6月18日(木)

例年1学期に実施しておりました川滝小学校の資源回収は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期になりました。

地域の皆様には、いつもたくさんの資源をご提供いただき、ありがたく思っております。

今年度は、夏休みに予定しているPTA親子奉仕作業(8月23日)の時に、資源回収も致します。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

また、資源回収と一緒に行っていました学校林整備作業は、椿堂自治会の皆様が5月の地域清掃活動の時にしてくださいました。ありがとうございました。(今回、学校林整備作業はありません。)